家を片付けしていたら、昔購入した電動のホビーガンがでてきました。

上記に挙げたようなホビーガンを処分しようとしたときに、こんな悩みを抱えている方がいるかと思います。

・処分したいけど、分別が面倒くさそう...

・分別したいけど、どこから取り組めばいいか分からない...

住んでいる自治体によっては分別が厳しい上に玩具とはいえ見た目が物騒なので、場合によっては回収してもらえない場合があります。

そこで今回は電動ガンを実際に分解して処分してみましたので、その過程と感想について述べていこうと思います。

電動ガンを処分したいけど、どう対応すればいいか困っている方の参考になるかと思いますので是非最後までご覧ください。

「分解」自体はそこまで難しくない

まず分解をすることについてですが、そこまで難しいものではありません。

かつて私は中古工具の買取・販売を行っていましたが、その過程で修理を行うこともありました。そこで得た経験としては修理したり、分解後に問題なく元に戻すのは難しいですが、処分のために分解するだけであれば簡単です。

特に電動ガンといった玩具であれば構造もそこまで複雑ではないので、今までやったことがない人も一度挑戦してみましょう。

用意するもの

今回電動ガンを分解するにあたって、以下の道具を使用しました。

- ハンマー

- 1番プラスドライバー

- 四角錐ポンチ

- ペンチ(ニッパーで代用)

ハンマー

ハンマーは主に後述する四角錐ポンチとセットで使用します。

電動ガンは表面と裏面を部品によって固定されているため、素手で分解するのは難しいです。

そのため間の部分をこじ開けることで分解しやすい状況に持っていきます。

なおハンマーについては安物で問題ありません。もしハンマーがない場合は、辞書などの分厚い本なども代用できます。

1番プラスドライバー

電動ガンを分解するにあたって必要不可欠なのが、プラスドライバーです。これがないと最低限の分解すらできません。

お持ちでない方は100均のモノでも構いませんので、購入してください。

ここで重要なのが見出しでも書いた通り、「1番」のプラスドライバーが必要であるという点です。

「1番」というのは、先端部分の大きさを表します。段階としては3段階まであります。

一般家庭で使用するプラスドライバーは、主に「2番」が使われているのですが、今回分解する電動ガンなどの比較的小さいものについては、「1番」に対応したネジが使用されています。

ドライバーセットを購入すれば、基本的にすべてのプラス&マイナスネジに対応できますので、ドライバーを購入する場合はセットを購入すると良いでしょう。

もしくはキャンプとかに持っていくマルチツール(上記画像のようなヤツ)についているドライバーも「1番」の場合が多いので、お持ちの方は代用できると思います。

四角錐ポンチ

こちらの工具は主に金属板やネジの下穴開けに用いられる専門の工具です。

持っている人は少ないと思いますので、その場合は「座金」と呼ばれるハンマーでたたくことができる部分がついたマイナスドライバーで代用することができます。

注意が必要なのが、座金のないポンチやマイナスドライバーをハンマーで叩く場合です。

先程言った座金の無いドライバーを使用すると柄の部分が損傷する可能性がありますので、やる場合はケガをしないように気を付けて行うようにしてください。

ペンチ(ニッパー)

電動ガンを分解する過程で、固定されているバネを取り外す作業が出てきます。

素手で行うこともできますが、固い上にケガをする可能性があります。そのためペンチやニッパーなどをお持ちの方は、そちらを使用することを推奨します。

私はペンチを所持していなかったので、ニッパーで代用しました。

実際の解体方法

では実際に分解した手順を画像も交えて説明していきます。

①グリップ部分のカバーを外す

まずはグリップ(電動ガンの黒い持ち手部分のこと)のカバーを外します。

種類によって異なりますが、今回分解したモデルはプラスチックの部品で固定されていただけでしたので、ポンチを隙間に入れててこの原理の要領で外すことができました。

外した直後はこんな感じです。↓

②スライド部分を外す

恐らくここが一番面倒な工程だと個人的に思います。

エアガンやガスガンは、モデルによってスライドする部分を外すことができるのですが、今回分解したモデルは道具なしで外すことができませんでした。

そのためポンチを使い無理やり外しました。この部分を外さないとこの先の分解ができないため、なんとしてでも外しましょう。

とはいえ無理やり外す関係上、ケガには十分気を付けて行うようにしてください。

そして外した後の状態がこんな感じです。↓

またスライド部分の裏側にはバネの部品が残っているので、ペンチなどで外しておくのを忘れないようにしましょう。

③先端部分の部品を外す

弾が出る先端部分の部品を外すことで、ようやく裏表半分に分解することができるようになります。

先端部分も少し硬いですが、スライド部分よりは外しやすいです。外すにはペンチが一番やりやすいですが、ポンチやマイナスドライバーでも代用することができます。

外した後の状態はこんな感じです。↓

④固定しているネジを外す

今までの作業が完了したら、次は固定するためのネジを外します。

ネジは基本的に片側に集中していますので、一々裏返したりする作業はありません。ここに関しては単純作業なので、解説はしません。

ネジを外した後はこんな感じになります。一部のネジはスライドを外す前に取り除いているため、スライドが残っています。

⑤ハンマーとポンチで本体を割る

ネジとスライド、先端部品を取り除いたことで本体を分解することができるようになります。

そこでハンマーとポンチを使用して本体を真っ二つに割ります。

真ん中の線に合わせて衝撃を加えると。以下のように隙間ができてきます。

よく見ると所々に突起物がありますが、これで真っ二つにならないように固定しています。

ここから真っ二つに分解した後の状態がこちらです。ある程度隙間ができると中の部品が色々落ちてきます。中には棒や分銅の形をした金属もありますので、足の甲に落とさないように注意してください。

⑥モーターや残りの部品を外す

ここまでくればあと少しです。

内部には表と裏を固定するための棒状の部品や歯車、モーターが残っていますのでそちらを外します。

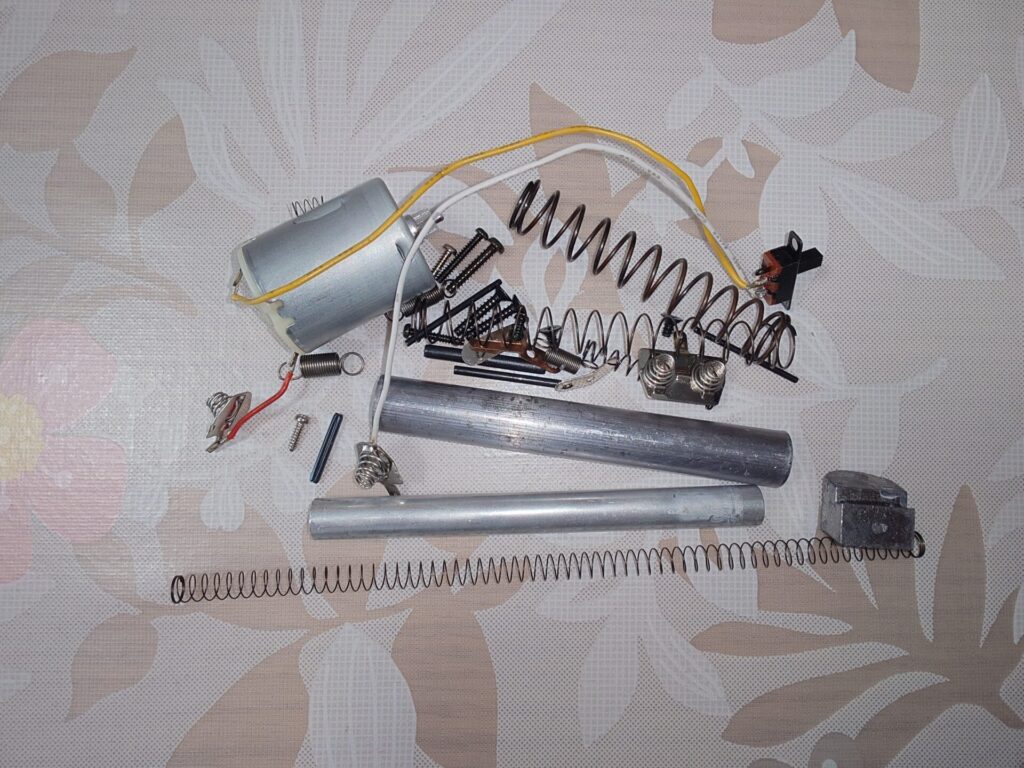

すべて外すことができれば、以下の画像のようになります。

⑦マガジン(弾倉)を分解する

最後に弾倉と呼ばれるマガジン部分を分解します。

マガジンの内部には、押し出すためのバネとストッパーがあるので、ストッパーを外すことでバネも外せるようになります。

外した後はこんな感じになります。本体を分解するのと比べると圧倒的に楽なので、先にこちらから終わらせてしまうのもアリだと思います。

分解はモノの内部を知る勉強になる

すべての工程を終えた最終的な部品の分別結果はこんな感じになりました。

こうしてみると未成年用の玩具といえど、多くの部品で構成されていることが分かります。

これが車や電化製品になってくると、いったいどのくらいの部品で構成されているか想像もつきません。

分解して改めて感じたことが、修理をすることの大変さです。

たとえ慣れていたとしても修理することは労力がかかりますので、そこを他人に頼む以上ある程度のコストがかかるということを再認識しました。

他人に何かを頼む際は、感謝や労力に見合ったコストを払えるようにしていきたいですね。

コメント